在县中医院口腔科,“以患者为中心”从来不是一句口号。它藏在延长的服务时间里,映在主任伏案工作的身影中,落在师徒带教的细节间,裹在术后随访的叮嘱内,显在导医穿梭人群的脚步上,更藏在护士站抽屉里的那些小惊喜中。

夜间门诊至20点,解“时间难题”

“白天要上班,周末人又多,想看牙总凑不上时间”这是许多群众看牙时的共同困扰。为破解这一痛点,口腔科在原有白班基础上,夜间门诊服务时间延长至晚上20点。科室结合人员规模制定了科学的轮流排班表,确保每天夜间都有专业医护在岗,从牙痛应急处理到常规的补牙、洗牙、复诊换药,都能及时接诊。下班后匆匆赶来的上班族、放学后的学生,无需再为看牙特意请假,夜晚的口腔科诊室,成了市民口腔健康的“深夜守护站”。

午间连轴接诊,换“少跑一趟”

“上午挂了号的患者,咱们尽量今天看完,别让人家再跑第二趟。”多年来,口腔科因技术过硬、服务贴心,慕名而来的患者络绎不绝。为避免上午挂到号的患者因诊疗流程未完成需二次往返,科室主任张皓主动带头,放弃午休时间,带领全员中午连轴接诊到下午。往往直到所有上午的患者都完成治疗,张皓主任才能匆匆吃上一份简易盒饭。长期低头操作,他起身时总要扶着腰,揉一揉酸痛的腰杆,可下次接诊,依旧会把“不让患者多跑”放在第一位。这是口腔科医护人员用自己的“辛苦指数”换患者“便利指数”的真实写照。

放手不放眼带教,强“团队实力”

医疗质量是服务的核心,而优秀的团队是质量的保障。科室主任深知这一点,多年来坚持“放手不放眼”的带教模式,将自己积累的临床经验与专业技术毫无保留地传授给团队新成员。接诊时,他先让年轻医师独立问诊、制定治疗方案,自己则全程观察,从诊断思路到操作手法,及时指出问题、纠正细节;遇到复杂病例,他会亲自示范,再鼓励年轻医师上手实践。既给年轻医师成长的空间,又严格把控诊疗质量,在这样的带教下,科室年轻医师快速成长,整个团队的诊疗水平逐步提升,让更多患者在家门口就能享受到优质的口腔医疗服务。

术后跟踪随访,护“康复之路”

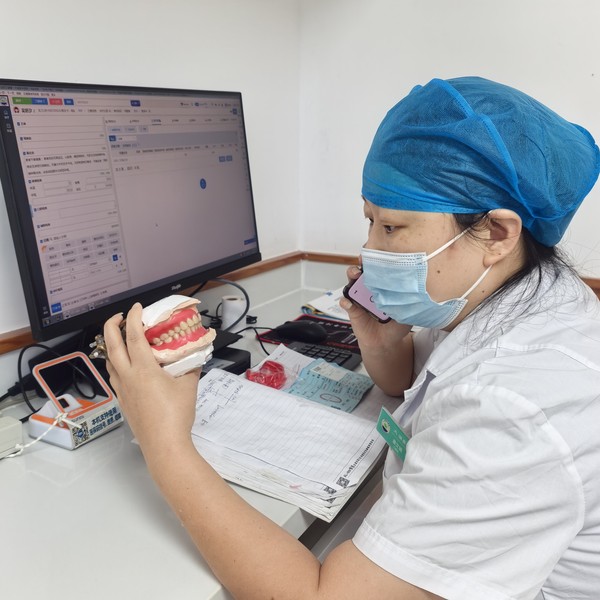

“汪大姐,前几天刚做的种植牙手术,今天感觉伤口还疼吗?吃饭时可有不适?”一通关怀电话,让刚完成种植牙治疗的汪大姐瞬间卸下顾虑,倍感安心。

另一边,刚做完假牙适配的张爷爷,回家后总觉得假牙有些磨嘴,却不好意思再麻烦医生。没想到第三天,医务人员的电话就主动打了过来:“张爷爷,假牙戴得还习惯吗?要是觉得磨嘴,随时过来调,别硬扛着!”

从种植牙术后的恢复问询,到假牙适配后的主动关怀,口腔科团队用细致的跟踪服务,让患者从治疗到康复的每一步都有人惦念、有人守护,不仅温暖了人心,更为大家的口腔健康稳稳筑起了一道“安心防线”。

诊室外的导航员,筑“诊疗有序”

诊室外,导医忙而不乱地穿梭在候诊人群中。面对科室治疗室多、就诊流程细的情况,她一边耐心引导患者按序刷卡签到,清晰告知“刷完卡后请在候诊区稍等,屏幕叫号后再进对应的治疗室”;一边及时解答大家的疑问,帮着急的患者确认排队进度,还不忘提醒“治疗室3现在有空位,刚刷过卡的李大姐可以过去了”,用细致的指引让就诊秩序井然。

抽屉里的小惊喜,解“不时之需”

口腔科护士站的抽屉里,总藏着暖心小惊喜:五彩的棒棒糖、独立包装的小面包,和治疗车里的葡萄糖水等。这是科室特意准备的,遇到哭闹不配合的小朋友,护士掏出棒棒糖轻声安抚:“看完牙就能吃哦”,孩子的哭声很快就能停止;碰到低血糖的患者,赶紧递上小面包和葡萄糖水,等缓过来再开始治疗。这些不起眼的小细节,却像一股暖流,悄悄化解了看牙时的紧张与突发状况。

在这里,你看到的或许总是他们“埋头忙碌”的身影,但“便民”二字,早已藏进了患者能感受到的每一处细节里。每一项举措都瞄准患者的实际需求,每一步服务都走得扎实又贴心。下一步,县中医院口腔科将继续倾听患者声音,不断优化服务细节,用更专业的技术、更温暖的守护,护好每一位群众的口腔健康。(吴婷)

扫一扫在手机打开当前页